投稿日:2024.05.31 | 最終更新日:2025.07.15

日本の象徴である富士山

「今年は富士登山に挑戦してみたい!」

今までやったことのないことに挑戦するというのは、ワクワクする気持ちはもちろんですが、不安も付き物なはず。

そんな新たなチャレンジをされる読者の方々のために、トレファクスポーツアウトドアから『富士登山に必要な10のこと』と題して、事前に知っておきたい・準備しておきたい10のことをご提案をさせていただきます!

こちらのマガジンを通じて、事前準備~当日までのイメージを膨らまし、多少なりとも不安を取り除くことができたら幸いです。ぜひ最後までお付き合いください!

目次

富士登山について知る

日本の象徴である富士山。

静岡県と山梨県に跨る標高3776mを誇る活火山であり、世界遺産にも登録されているのは、登山をやらない方でもよくご存じのはずです。

とはいえ、富士登山について深く理解している方々というのは、実際に登った経験がある方だけではないでしょうか。ここでは、富士登山について最低限知っておきたいことをご紹介します。

まず、富士登山当日のスケジュールについてですが、ご来光(朝日)を見るか?見ないか?で当日の予定は異なりますが、ほとんどの方はご来光を見るスケジュールで登頂されると思いますので、【一般的なご来光を見るスケジュール】を記載します。※吉田ルートからの登山を想定したルートとなります。

【1日目】

10:00~11:00 五合目到着(軽食などを食べ準備する)

11:00~11:30 登山開始

15:00~15:00 八合目の山小屋到着

~18:00 山小屋で休憩・仮眠(夕食を取る)

【2日目】

00:00 起床・出発

3:30 無事山頂に到着!

5:00頃 御来光を眺めた後、下山

~10:00 五合目に到着

合計11~12時間のルートとなりますので、休憩・仮眠の時間はあるものの、気軽に登れる山ではない事は、事前に認識をして頂きたいと思います。

毎年、装備不足、知識不足、体力不足で多くの方が怪我や道迷いなどが発生しています。

最悪の場合、命を落とす事もありますので、しっかりと準備をして挑んで下さい。

また、山小屋を利用予定(宿泊)の方は、事前の予約は必須となりますので、注意が必要です。

何も準備をせず途方に暮れることのないように、しっかりとチェックして下さい!【山小屋情報】

①今年の情報を入手する

未知の領域に足を踏み入れる時、重要になるのは下調べなどの「事前準備」!

2025年から全ルートで通行料(入山料)が一人一回4,000円となり、入山のための事前予約や入山規制・通行規制などがおこなわれています。

追加や変更になる可能性もあるので、まずは【富士登山オフィシャルサイト】の更新情報をチェックし備えて下さい。

②登山ルートを知る

それでは2024年の富士登山の情報を理解したら、次はどこから登るか?の登山口は全部で4つ。

山梨県側の吉田ルート、静岡県側の御殿場ルート・須走ルート・富士宮ルートがあります。

お住いのエリアから、一番近い登山口から登る事になるかと思いますが、各ルートの特徴を記載します。

【吉田ルート】

4つの登山ルートの中で、毎年多くの富士登山者が利用する王道の登山口です。

山梨県側から富士山頂を目指すルートで、アクセスの良さから富士山を登る実に半数以上がこのルートを利用しています。

本来、富士スバルライン5合目までは車でアクセスできますが、例年7月初旬~9月初旬までは富士スバルラインの規制期間となり、自家用車で富士スバルライン5合目まではアクセスできません。

※追加や変更になる可能性もあるので【富士スバルラインの規制情報】で更新情報をチェックしてください。

これはマイカー規制と言い、多くの登山者が限られた開山期間に一同に集まる為に起こる渋滞や排気ガスでの環境保全を目的に行われる制限処置です。

マイカー規制期間中は、規制区間の起点付近に乗換駐車場が設置され、登山口までシャトルバスが運行されますので、自家用車を駐車する場所や、シャトルバスの発着時刻の確認はしっかりと確認をして下さい。

吉田ルートの特徴としては登りと下山で別の道を通るという事が大きな特徴です。

登山者の多い吉田ルートは、同じ道で登山者・下山者が入り混じると事故が多発してしまう為、登り専用の登山道と、下山専用の下山道が設けられています。

吉田ルートで登頂をお考えの方は、下山道の確認も事前に確認しておく事をおススメします。

また、登りでは〇合目毎に山小屋がありますが、下山道は一切山小屋が無い点も認識しておきましょう!

出典:富士登山オフィシャルサイト

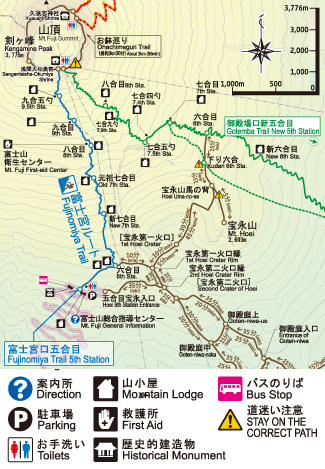

【富士宮ルート】

吉田ルートに次いで2番目に利用者の多い登山口が富士宮ルートです。

その理由は、最も標高の高い位置から登り始める為、山頂までの距離が一番短くて済むという理由が大きいです。

富士宮ルートも、開山期間はマイカー規制が行われ、こちらも例年7月上旬~9月上旬までは、富士山スカイラインの富士宮口5合目までは自家用車でアクセスは出来ません。 【富士山スカイラインの規制情報】

富士宮口5合目までは、シャトルバス、もしくはシャトルタクシーを利用しアクセスする事になりますので、事前に駐車場や時刻表の確認は必須です。

富士宮ルートの特徴としては、冒頭で述べた通り山頂までの距離が一番短いという点以外にも、吉田ルートと違い登りと下りで同じ道を使用します。

また、富士山の本当のてっぺんである【剣ヶ峰】に一番近い位置の山頂に到着しますので、山頂・剣ヶ峰へ最短ルートで登りたい人にはおススメです。

しかし、他のルートに比べ、やや全体的に傾斜があるルートになるので、息を整えてゆっくり登っていきましょう!

出典:富士登山オフィシャルサイト

【須走ルート】

須走ルートは、静岡県側から山頂を目指すルートで、有名なのが下山道の火山砂利を一気に下る【砂走り】がとても有名です。

他の登山道では下山でもジグザグと九十九折に下ってきますが、須走ルートの下山道は細かな火山砂利で覆われているので、駆け出すと止まらない程、軽快に一直線に下ってこれます。

また、須走ルートは、本八合目からは、吉田口ルートと合流しますので、登りと下りで別の登山ルートへ迷わないよう山頂からの帰りはしっかりと看板を確認し下山して下さい。

須走ルートの起点である須走口五合目に至る【ふじあざみライン】も7月上旬~9月上旬までマイカー規制の対象になりますので、駐車場やシャトルバス・シャトルタクシーの運行に関して事前に確認は必須です。【ふじあざみラインの規制情報】

出典:富士登山オフィシャルサイト

御殿場ルート

最後にご紹介する御殿場ルートは、最も標高が低い所からスタートする為、山頂までの標高差、歩行距離が長い健脚向けのルートです。

また、4コースの中で補給やトイレ、休憩等に使える山小屋が最も少ない為、事前の計画性や持ち物の入念なチェックは怠れません。

そして、山小屋が少ないという事は、目標物が少ない為、雨天時や濃霧、夜間での登山時は登山道から外れやすいので、その点にも注意が必要です。

ここまで書くとデメリットだらけで誰も登ろうとしないと思いますが、メリットは最も登山者が少ない為、登山道での渋滞が起きにくく、自分のペースで静かに富士山を楽しむ事が出来る点です。

また、他の登山口までは交通規制がかかりますが、御殿場口新5合目までの『富士山スカイライン』は規制がかからないので、行きたい時に登山口までマイカーでアクセスが可能なのも魅力的です。

下山時は、須走口ルートと同様に、火山砂利を豪快に駆け降りる『大砂走り』も楽しめますので、2回目、3回目の富士登山では、【御殿場ルート】を個人的にはおススメします!

出典:富士登山オフィシャルサイト

富士登山に必要な道具って何?

ここまでは、富士登山についての情報収集をしてきました。

次に浮かび上がってくるのは、「何を着て、何を持っていけばいいのか」ということでしょう。

③~⑩では、富士登山に必要な装備についてご紹介していきます!

③バックパック

恐らく一番初めに買うか迷うであろう登山用のバックパック。

普通のリュックではダメなの?と疑問を持たれている方もいらっしゃるかと思います。ただ初心者であるほど、不安や心配から、持っていけるものはなるべく持って行きたいという衝動に駆られることでしょう。

そこでオススメなのが、25~30L前後の登山用バックパックが使いやすいのでおススメです!

普通のリュックと違い、登山のバックパックには便利な機能が多くついています。

その中でも一番ありがたいのがウェストベルトで、バックパックの重量を腰で支えることができ、登っている最中の安定感が出ます。

通常のリュックだと、ウェストベルトが無いものや、細くてホールド感が足りないものがあり、腰・背中から体全体への負荷が多くかかることになりますので、この機会に是非揃えて下さい。

④トレッキングシューズ

富士登山で必要になるトレッキングシューズは、ミッドカットもしくはハイカットで防水性のあるシューズ。

足首まで保護してくれるタイプのものは、砂利や砂ぼこりが靴の中に侵入するのを防いだり、登山中に足を挫いて捻挫してしまう可能性を軽減させてくれる効果もあります。

スニーカーで登る方もいますが、富士山特有の火山砂利は滑りやすく、靴にかなり色が付きやすいです。

また、雨天時はスニーカーだと濡れてしまい、大変不快な思いをするだけでなく、山頂付近の気温では濡れた足先が凍傷になる恐れもありますので、低価格の物で構いませんのでトレッキングシューズは必須と言えます。

足へのフィット感など実際に試してからご購入されるのが賢明かと思いますので、ぜひ当店でも試し履きをして、ご自身に合うシューズをお買い求めください!

また、併せて厚手の靴下も一緒に揃えて下さい。

通常の靴下より肉厚なトレッキング用の靴下は、クッション性が高くトラブル防止や疲労軽減に役に立ちます。

⑤トレッキングウェア

登山の服装は、レイヤリングという重ね着が基本で、それにより気温差に応じてウェアを脱ぎ着することで、体温調節をすることができます。

富士登山に関しては、日中は日差しが強く大量に汗をかくことが予想されるので、通気性や速乾性に優れたウェア(ベースレイヤー)を一番下に着用するようにしましょう。

その上に、温度調節のしやすいミドルレイヤーを着用し、一番上に防風性のあるジャケットを着るのがオーソドックスなスタイルです。

パンツに関しては、ストレッチ性のあるトレッキングパンツが望ましいですが、動きやすいスポーツ用のジャージなどでも代用することが可能です。

また、夜間はかなり冷えるので、フリースやダウンなどの防寒着は必ず持っていきましょう!

⑥レインウェア

山の天候は、急な雨や風など変化の激しさが特徴的です。

富士山で降る雨は、上からだけでなく、下からも降ります。

山では、雨が風に煽られ、山肌を下から上に吹き付ける事があり、上からだけでなく風に煽られ雨が四方八方から打ち付けられます。

その為、コンビニなどで売っているビニール製のポンチョタイプの雨具ではなく、ジャケット+パンツが分かれているセパレートタイプのレインウェアを持っていきましょう。

可能であればGORE-TEXなどの防水透湿性素材を使用したレインウェアだと、不快な蒸れを軽減してくれますのでおススメです。

また、雨が降らなくてもレインウェアは防寒着・風を防ぐ為に使えますので、富士登山では必ず持ってきたいです。

⑦帽子・手袋

富士山では、山頂に近づくにつれて木が少なくなり日差しを遮るものが無くなってしまいます。

そのため、厳しい日差しを遮れるツバのある帽子を選びましょう。

また、標高が高くなると、風で飛ばされる危険もあるため、顎のストラップが付いたものがオススメです。

山頂付近の温度は真冬並みなので、寒さ対策として手袋も準備しておくと、とても重宝します。

富士山は、日中の暑さ対策+夜間・朝方の寒さ対策の両方を考える必要があります。

⑧トレッキングポール

もちろん、トレッキングポールが無くても登れる方はいらっしゃるでしょう。

それでも、より快適かつ安全に登り切りたいというのであれば、用意しておくのが良いかと思います。

トレッキングポールを使用することで、実質4足歩行のような状態になるので、負担が分散され、疲労感の軽減や安定感の向上に繋がります。

富士山では、特に下りでトレッキングポールの真価を発揮します。

富士山の下りは、永遠に続くのではないか?と思わせる程、長時間つま先辺りに重心が来ます。

登りで脚にダメージが来ている中、つま先あたりへの荷重は、膝、脹脛、腿へと集中して、筋肉をいじめて来ますので、人によっては下りが地獄と化します。

そこでトレッキングポールを使用する事により、少しでも脚に集中してしまう荷重を腕を通して上半身に分散させる事で、スムーズな歩行を手助けくれます。

個人的にも、トレッキングポールは富士山では必須の部類に入る重要なアイテムです。

⑨ゲイター

個人的には、富士山専用装備と言っても過言ではないゲイターを持っていく事を強くおススメします。

ゲイターとは、トレッキングシューズとパンツの上に被せるカバーのようなアイテムで、汚れや朝露などでの濡れを防止する目的があります。

富士登山では、火山砂利がどの登山道でも道を覆っているので、どんなに気を付けていても、シューズの中に砂利が侵入し、何度も靴を脱いで砂利を外に出すという不快な事が起こります。

それは特に下りで多く発生しますので、そんな時にゲイターを装着すると、シューズ内への砂利の侵入を防いでくれる為、地味に効果が高いアイテムなんです。

是非、騙されたと思って持って行ってみて下さい!

⑩その他(ファーストエイド・タオル・着替え等)

思いがけず怪我をしてしまう可能性もゼロではありません。

そのような事態に備え、絆創膏や痛み止めなど最低限のものは持って行くようにしましょう。

トラブルだと、靴擦れや転倒での怪我、高山病での頭痛や吐き気などは特に多いです。

また、汗をかきやすい道中、速乾性のあるタオルは必須。

万が一の際、包帯の代わりとしても使えます。

道中では、砂ぼこりや汗などでウェアが汚れてしまうため、下山後に着替えるウェアも準備しておきましょう!

思い出に残る富士登山を!

いかがでしょうか?

新たなチャレンジをしようとされている方々、トレファクスポーツアウトドアがそのお手伝いをいたします!

「初期費用は出来る限り抑えたい」「でもしっかりとしたギアを身につけて富士登山に臨みたい」

そんなお客様は、ぜひ当店へ一度足をお運びなられてはいかがでしょうか?

1点1点専門バイヤーが買取査定をしたトレッキング用品を豊富に取り揃え、皆様をお待ちしております!